PG电子 PG平台PG电子 PG平台水洞沟遗址第12地点在2007年的考古发掘中从距今约1.1万年前的灰烬层中出土大量破碎的石块。对这些石块的形态观察、大小统计和岩性分析表明它们是被人类选择、加热、利用而后破碎的。用同类石料所做的模拟实验表明,这些石块是在经历高温热烧后被浸入水中崩解破碎的,即它们是生活在遗址的先民用来烧水和烹煮液体食物的“烧石”。对遗址区地下水和地表水所做的水质检测分析显示,该地的生水中大肠杆菌含量严重超标,不能被直接食(饮)用,但煮沸后此项危害得以消除;生态环境资料表明当地晚更新世末以来生长着多种可被人类食用的植物,其中的一些可食性籽粒必须经过烹煮方可被享用。该地点的烧石是首次被确认和论证的旧石器时代先民复杂、间接用火的考古证据,对探讨该遗址古人群对特定环境的适应生存方略与聪明才智,以及古人类用火能力与方式的发展演化,具有重要的学术意义。

水洞沟遗址群自1923年发现后一直被中外学术界关注[1],该遗址的分布范围不断扩大,地点不断增加,出土材料不断丰富,学术探讨的领域不断拓展。在该遗址出土的大量旧石器时代晚期文化遗存中,部分石制品明显具有欧亚大陆西部旧石器时代中、晚期文化的技术风格,在中国旧石器考古文化体系中特立独行,因而成为探讨晚更新世人类迁徙、东西方文化交流和古人类对特定生态环境适应生存方式与能力的学术热点[2,3]。

到目前为止,对水洞沟遗址的考古材料研究主要集中在石制品的类型与技术方面。自本世纪初在遗址开展新的调查、发掘和研究以来,遗址出土的大量古人类用火材料引起本文作者们的极大兴趣,意识到这些材料提供着古人类应对环境变化而采取的特定适应行为方式的重要信息,是研究当时人类智能发展、生存方略和人群间、人与环境间互动关系的不可多得的材料。其实,水洞沟遗址文化层中的用火材料在遗址发现和发掘伊始便被记录过,尤其是1980年宁夏博物馆与宁夏地质调查队进行的第四次发掘更是多有发现[4],但当时没有对此加以重视和展开研究。2002年高星等公布过一批采自于第2地点的火塘材料[5],但侧重点是用火塘中的样品做年代测定,对用火遗迹本身并未开展进一步研究。

2003—2007年期间,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所和宁夏文物考古研究所组成联合考古队对遗址数个地点开展了系统发掘,清理出大量火塘遗迹、木炭、灰烬、烧石、烧骨等用火材料。这些用火遗迹、遗物出自文化层,时代明确,与石制品、动物碎骨等文化遗物有清楚的共生关系。其中在第2、8、12地点发现的用火遗存最为集中和丰富,保存状况也最佳[6]。这些用火材料分属两个不同的时段,提供着旧石器时代晚期先民用火模式发生重大转变的重要信息,对整个旧石器时代人类用火能力发展过程的研究有一定的启示。本文系对第12地点古人类用火行为的专题研究,包括对用火材料的观察、分析和实验研究,并据此对晚更新世末古人类的生存方式和智能发展提出探讨。

第12地点位于宁夏灵武水洞沟遗址核心区以北约4km处,地理坐标为N38°19′40″,E106°29′49″。该地点发现于2005年,2007年做了面积为12m2的小规模发掘。文化层埋藏于边沟河Ⅱ级阶地中上部,为厚层的灰黑色含细砂灰烬层。碳14和光释光测年表明,该文化层形成于距今1.1—1.2万年之间[7]。

该地点保存的旧石器时代灰烬层分布范围和厚度十分罕见,代表古人类在遗址长时间、大范围的用火行为和对火的高度依赖性。该地点大部分堆积已被砖场取土破坏,但在残存的堆积剖面上仍可见灰烬层南北延长逾50m,东西延展约10m,呈透镜状分布。灰烬集中分布的最厚处达1.6m。据砖场人员陈述,他们取土时在现残留剖面的西侧见到过更厚、更集中的灰烬堆积。该地点的灰烬层为灰烬、木炭、砂土、石块的混合堆积,不见明确的分层现象。地层中出土大量石制品、骨制品和动物碎骨。石制品包括细石核、细石叶、刮削器、局部磨光的石器、石磨盘-棒、石杵等;骨制品包括制作精美的骨锥、骨针和有刻槽的骨片等;动物碎骨中有明显烧烤过的标本(图1)。

地层堆积物中包含大量石块,这些石块皆被烧灼过,本文称其为“烧石”。烧石的大量存在是该遗址文化遗存的一个鲜明特点,在旧石器时代遗址中罕见。在2007年发掘期间共发现、收集烧石13000多块,总重量307kg,在12m2发掘探方堆积中密集分布,与其它文化遗存混杂共生,无一定分布规律。这些烧石形态各异,多呈多面体不规则形状,除烧裂和色变迹象,没有打、砸等人工加工改造的痕迹。它们个体大小有一定差异,重量多在12—280g区间内变异,其中60%者重量在20—50g之间,18%者重量为50—100g,5%者重量为100—150g,超过150g者仅占1.5%;55%的个体粒径在2.5—5cm之间。总体看来烧石个体间的差异不很大,以小型者为主,应该是人工选择、利用的结果。

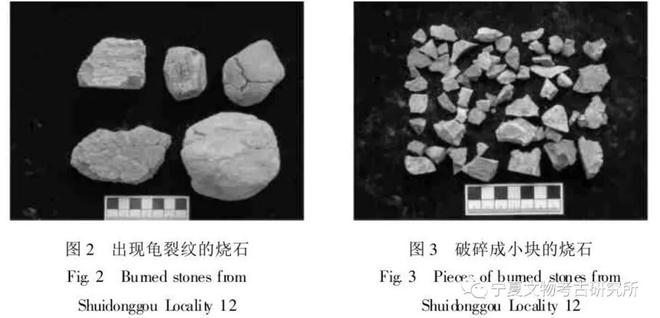

约98%的烧石是经烧烤后破裂的石块,表面多呈现裂纹和高温导致的灰白、灰褐颜色,与敲开后出露的岩石本色有明显区别。少量个体完整的烧石表面出现不规则龟裂纹。约40%的烧石保留原生石皮,说明他们系自然石块被直接用作烧石使用。裂解的石块的破裂面多为不规则裂面,部分破裂面是岩石的节理面(图2,3)。少量标本表面在出土时黏附着微量烧灰。岩性分析统计表明,该地区常见的石料主要有灰岩、白云岩、石英砂岩、石英岩及少量变质岩和燧石小砾石,而烧石的材料几乎全是石英砂岩和白云岩,且以前者为多,基本不见该地区最普遍的灰岩和遗址中常用来制作石器的燧石、脉石英等原PG电子平台 PG电子网站料。

上述特点说明这些烧石不是偶然出现在遗址地层中自然破碎的石块,而是人类有意识选择、搬运到遗址并经烧裂所致;并且不是作为制作石器的原料偶尔被热火烧过,而是经人类长时间高温烧烤。从其个体大小、出现数量和破裂程度看,他们也不是考古遗址中和现代野外生活中常见的火塘或炉灶的圈石,而是有其特殊和专门的用途。我们对其功用的判断是:它们是被古人烧热后用来熟食或烧水使用的,体现了先民用火用热的特殊技能与方式以及当时的人群对当地特定生态环境的特定适应生存方略。

为了解这些烧石的性质和成因,量化特定的石料达到遗址出土标本破裂程度与状态的火温和烧烤方式,我们对在遗址周边采集到的与遗址出土烧石岩性相同、形态相近的砾石、石块进行了烧烤的模拟实验。实验的基本设计如下:a.具有可对比性的合适原料的采集、选择;b.对石料进行低热灼烧后形态改变状态观察(包括不浸水与浸水2种方式);c.对石料进行高热灼烧后形态改变状态观察(包括不浸水与浸水2种方式);d.用已浸过水的烧石进行再灼烧、浸水反复实验观察;e.用发掘出土的烧石进行相同的实验观察。

开放式火塘:模拟旷野中简单的不做封围的火塘,在平地上选择稍低的小坑,用当地的灌木、小乔木燃起篝火,不予吹火增氧,用自然、低温的火焰对其上的石料进行烧灼。经检测,这种情况下火焰外部温度一般在500—600℃。将石料烧烤15分钟后观察,记录不同岩性的石料在不浸水与浸水2种状况下形态变化的情况。结果发现:1)烧热而不浸水的石料均不发生破裂,但有些石料表面出现裂纹(我们将这种情况定为1级破裂);2)浸水后个别石料分裂为两半,多是沿着石料原有的节理面裂开(此种情况被定为2级破裂);3)被浸之水不能沸腾或不能长时间沸腾。

炉灶式火塘:用土石做出炉灶式相对封闭的火塘,将通风口迎着自然风方向,以此在不变更燃烧质的条件下吹火增氧助燃,而在无风情况下用人工吹火助燃,制造出相对高温的灼烧条件。火焰外部温度一般可达600—800℃。将石料烧烤15分钟后观察,记录不同岩性的石料在不浸水与浸水2种状况下形态变化的情况。结果发现:1)烧热而不浸水的石料大部分表面出现裂纹但不开裂(1级破裂),小部分裂为两半或沿节理裂开,破裂面较为平滑(2级破裂,图4)。此种条件下烧热的石灰岩发生颜色变浅、变白的现象,有的成为生石灰;2)烧热浸水后,石英砂岩、白云岩石料一般破裂为3—5块,破裂面无一定方向且均为不平滑面(此种情况被定为3级破裂),性状与地层出土的大粒径烧石相同。对此类原料重复同类实验操作,石料再次破裂成更小的石块,与发掘出土的小块烧石性状相同;3)脉石英、燧石和其它变质岩等材料的烧石浸水后爆裂为碎屑或粗颗粒状(此种情况被定为4级破裂);4)石灰岩烧石浸水后发生质变并污染水质;5)被热石浸灼的水沸腾时间长,可达2分钟。当然,持续放入热石可使水长时间沸腾。

1)按照实验产生的石块的破裂定级标准,第12地点出土的烧石大多处于2—3级破裂状态,尤以3级居多,说明这些烧石经历高温热烧和浸水的处理过程,而且很多还不止一次被重复处理、利用。从利用价值判断,虽然热烧和浸水是两个连贯的程序,但前者应该是后者的预备程序,即烧石的真正用途是浸到水中,将水或液体食物(汤、粥类)加热、煮沸。

2)对石灰岩石料的热烧实验发现,经低温烧灼者虽一般不破裂,但浸水后表皮会产生大量的片状碎屑;而经高温热烧者即成为熟石灰块,浸水之后立即分解为碎末,随即变为浆状乳白色熟石灰。高温灼烧的石灰石无论浸水与否均不能变成发掘出土的烧石形态,而且使浸过的水浑浊不可用。这有助于我们理解为何石灰岩在当地最易于获取却并未成为烧石的材料,因为其特性不符合当时人类的特别需求,被人类有意识地排除在适用材料之外。

3)脉石英、燧石等材料在经高温热烧、浸水后往往发生爆裂,分解为碎屑或粗颗粒状,也会造成水质一定程度的污染;如果水中有食物,则碎屑、砂粒与食物相互混杂不易分离,影响人类对食物的享用。这应该是在遗址内古人类会用这些材料制作工具,而不用它们作为烧石使用的原因。

4)如果上述推理成立,那么说明该遗址的古人类在用火技能方面发生重大变革或进步,即他们不再满足于更早的人类直接用火烧烤食物的方式,而是进化到用烧石热水、熟食的间接用火方式,使火温更易掌控,热量更有效利用。对烧石原料的选择说明当时的先民在经历生产生活的实践后对当地各种石头的特性有了深入的了解,积累了丰富的环境知识和生活经验,知道对其所面临的资源如何用其利、避其害。

该地点的古人用这种烧石加热何种对象?是什么样的生态环境促使他们产生这样的适应反应?我们试图从遗址的古环境信息中找到答案。

水洞沟毗邻鄂尔多斯台地西南缘的毛乌苏沙地,西侧10km以外便是黄河及其冲积平原,遗址所在盆地处于黄河冲积平原与温带荒漠草原的过渡带,考古遗址点处于这个过渡带之内的河流沼泽近岸草甸与低矮木本植物为主的小环境。古环境资料表明,水洞沟地区晚更新世后期至全新世的几万年内均处于荒漠草原大环境中;孢粉组合特征显示在第12地点整个地层发育期内该地区是以麻黄属+藜科+霸王+蒿属+禾本科组合为主的植被类型,为干旱—半干旱荒漠草原植被景观。在该地点文化层堆积时期,气候相对暖湿,附近生长着沼生植物和榆、栎、桦等温PG电子平台 PG电子网站带落叶阔叶乔木,为稀树荒漠草原环境[7]。从人类食物资源的角度看,这些乔灌木的根、茎、叶和果实可被人类食用的部分较少;目前在遗址附近沙漠里生长着蒙古葱、沙葱、沙蒿、沙米、锁阳、甘草和盆地河湖近岸生长着黑果枸杞、苦菜、胖娃娃菜等近20种可食性植物[8],它们大多出现在晚更新世孢粉样品中,其果实、籽粒或根、茎、叶一般须经煮沸甚至长时间蒸煮才能成为人类的盘中餐。此外,遗址文化层出土兔(Lepus sp.)、狗獾(Meles meles)、鹿(Cervidae)、普氏羚羊(Gazella przewalskyi)、水牛(Bubalus sp.)、野猪(Sussp.)、普氏野马(Equus przewalskyi)以及鸟类和啮齿类遗骸,其中普氏羚羊和兔的标本最多。这些动物主要是食草类,与人类文化遗存伴生,是先民作为食物消费后的残余物,不排除他们对这些肉食进行过烹煮享用。很可能肉食资源是当时人类加热熟食的主要对象。

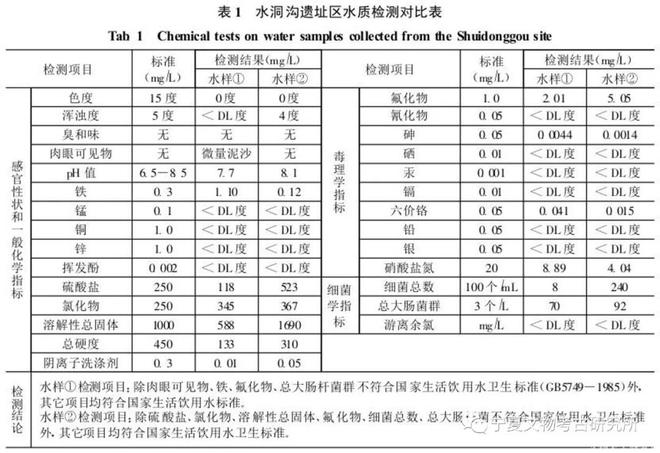

为考察水洞沟遗址附近可供水对先民的可利用性,我们从两个水源提取样本做水质分析检测。水样①来自遗址区内第2级阶地堆积下部砾石层的潜流泉水。该潜流距地表深度约11— 15m,在遗址区内不同地点有泉眼外溢。水样②来自遗址附近的红山湖,红山湖是由发源于水洞沟上游26km清水营的边沟流水形成的活水湖,在沿途间断加入泉水并最终流入黄河。对这两处水样的分析测试结果见表1[9]。

从表1可以看出,水样①的感官性状与一般化学指标大多数符合饮用标准,其中肉眼可见物和含铁量虽然超标,但饮用后不会使人体产生较明显或确定的生理不适,饮用氟化物超标的水对骨骼和牙齿影响较大,但在短期内对人体没有明显的伤害,而且这种伤害是非致命的。水样①总大肠杆菌每升高达70个,远远高出每升3个的标准,直接饮用会立即对人体造成明显的伤害,体现为腹痛、腹泻,严重时危及生命,对童叟病弱者伤害更剧。但是富含大肠杆菌的水一经加热沸腾水质即得到改善,可直接饮用。水样②中除了含有水样①的超标信息之外,还有硫酸盐、氯化物、溶解性总固体,细菌总数几项也超标,其中溶解性总固体接近水样①的3倍,细菌总数是水样①的30倍。应该注意的是,两个水样虽然细菌总数差别非常大,但深层地下水①与地表水②的总大肠杆菌的比例却非常接近。水样②是现代流水样本,不可避免带有现代工农业污染影响的成分;水样①为地下水,在一定程度上可以代表这一地区早期人类可用水的水质。上述测试结果显示:生活在当地的人群,无论在现代和还是万年前,都不可以直接食用本地的生水,而必须对其进行煮沸加热。这应该是生活在水洞沟第12地点先民们针对这种不利的水资源情况而发明了用烧石煮水的独特用火方式,并在遗址中给我们留下大量烧石的主要原因。当然,现代水质与史前人类利用的水质会有一定差别,因此这项研究结论还需更多材料的支持和检验。

水洞沟遗址第12地点出土的大量破裂的经过高温烧烤的石块是1.1—1.2万年前生活在该地区的先民用来烧水、煮食的烧石的残留,这样的结论得自于对出土碎石的形体观察并得到模拟实验分析的验证。当时的先民之所以要对生水进行煮沸是因为当地的水中含有大量大肠杆菌,直接饮(食)用会对人体造成明显乃至致命的伤害,这样的结论得到对遗址区内两处水源水样的水质检测分析的支持。用烧石热煮的另一个可能对象是食物,包括动、植物。孢粉分析信息和当地具有可比性的现代植物种类提示当时的人类可以利用多种植物的可食性果实、籽粒或根、茎、叶,而这些食物资源中很多种类必须经过烹煮才能享用。第12地点灰烬层中与这些烧石共生的石磨盘-棒、石杵等工具具有加工植物种籽的功能;将这些可食性植物的籽粒捣碎、研磨的程序应该与烹煮环节相衔接,也加强了对先民烧煮食物行为推测的可信性。

用烧热的石头来煮水熟食,民族学资料中有很多记载,多被称为“石烹法”[10]。例如鄂伦春人将掺了水的食物放到桦皮桶或清理干净的大型动物的胃里,将炽热的石块投入其中煮沸;傣族人在剽牛时,在地上挖一个坑,将牛皮垫在坑里,盛水放肉,把烧红的石块丢在其中,加热至熟。类似的煮食法在北美印第安人部落中也常见[11,12],其中阿西尼本族(Assineboins)名字的意思就是“石煮者”(stone boilers),他们宰牛后在地上挖一个坑,将牛皮铺在上面,将水、牛肉置于内,在旁边生火,将石头烧热投入其中,直到肉熟为止。学者认为这种烧煮食物的方法是在旧石器时代晚期从东北亚地区传入的,但它的源头并没有找到。水洞沟第12地点的烧石材料将这种“石烹法”的历史提前了1万多年,并可能在东北亚的晚更新世人群和美洲印第安人之间建立起新的历史纽带。

控制火、使用火是一种高层次的智力行为,在所有动物类中只有人类具备这样的能力。在漫长的人类演化历史中,人类对火的驾驭和利用能力是不断发展、不断加强的[13]。来自以色列Gesher Benot Ya‘aqvo遗址和北京周口店遗址的考古材料表明,至少在70—80万年前的直立人演化中期,古人类已能控制用火、保存火种[14,15]。来自湖北黄龙洞的材料表明,距今10万年前的早期智人能在洞穴深处有效地用火来熟食和取暖[16]。近3万年前的水洞沟第2地点大量火塘遗迹表明当时人类对火高度依赖,对火的控制能力增强,但还是停留在简单、直接用火的模式。而距今1.1万年前的水洞沟第12地点的烧石及其反映的先民用火方式与功用则表明古人类对火的控制和利用能力发生了飞跃,由简单的直接用火而转入复杂的间接用火,用火方式由火与受热对象的直接接触而变为通过烧石间接传导热能;受热对象不再局限于有形的固体,而是包括了无形的、难以掌控的液体,并因此促成了盛器的发明、利用;火的功能在熟食、取暖、照明、防身等之外又增加了改善水质,将原本不可生活的环境变得利于生存。

水洞沟第12地点的烧石是首次确认并得以论证的古人类间接用火、掌握“石烹法”的证据,对古人类用火的历史研究具有里程碑的意义,也从一个侧面反映了当时的先民对资源环境的高度认知、利用能力和因地制宜、机动灵活的生存方略。当时的先民处在更新世向全新世的过渡期,气候条件在从末次冰期向冰后期转变,人类的生计则从迁徙游动的狩猎-采集经济向定居的农业经济转型,文明的种子在孕育发芽。水洞沟第12地点的先民正生活在这一时期,他们用烧石烹煮食物、改善水质的创举,或许给我们提供了一个窗口,使后人得以窥见先祖在向文明挺进的征程上的一个壮美画面。(来源:宁夏文物考古研究所)